Encontro, promovido pela Associação Jogo Positivo, contou com a participação de Jennifer Shatley, executiva da ROGA

O evento “O jogo responsável e a sustentabilidade do iGaming no Brasil”, realizado em parceria com a Associação Jogo Positivo, reuniu nesta sexta-feira (28) especialistas renomados do setor para discutir os caminhos da regulamentação, os desafios do

mercado e as estratégias para assegurar responsabilidade e sustentabilidade nas apostas. O encontro aconteceu na sede da OAB-RJ, no Centro da capital carioca e contou com a participação da executiva Jennifer Shatley, diretora da Responsible Online Gaming Association, entidade que representa as principais casas de apostas dos EUA, em painel mediado pela pesquisadora e PhD em inovação, Maureen Flores.

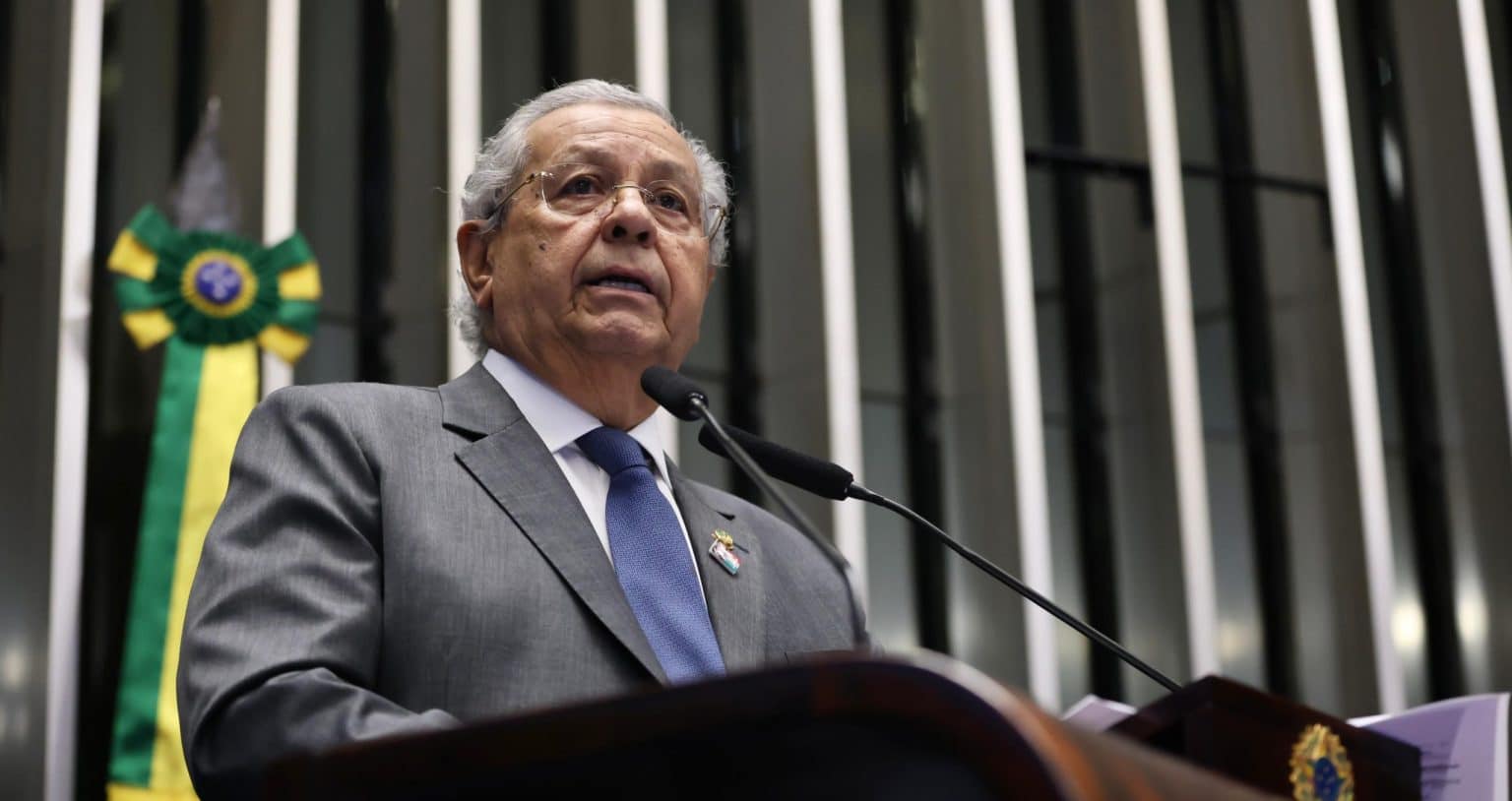

A abertura ficou por conta do advogado Paulo Horn, presidente da Comissão de Jogos, esportivos, Lotéricos e Entretenimento da OAB-RJ, que contextualizou os efeitos da ausência de regulação nos últimos anos.

“Passamos 6 anos sem nenhuma regra. O que aconteceu? Uma proliferação daquilo que já existia de gente explorando o mundo afora e de forma irresponsável. Tem gente que bota lá o jogo na rua e nem emprego paga. Por isso que o estado tem que estar presente, tem que garantir que aquele jogo cumpra a oferta que foi dada ao consumidor. Tem que ter um plano de premiação”, disse.

Horn também criticou a atuação da Caixa Econômica Federal, destacando prejuízos causados pelo monopólio estatal.

“Era tão ruim o produto que não tinha como. Tão ruim, tão ruim, que quem se prejudicou com isso foram os lotéricos da Caixa Econômica Federal e a turma dos nossos parceiros de banca de jornal que vendiam os produtos”, destacou.

Durante o painel, o advogado Daniel Homem de Carvalho, especialista em Direito Regulatório, reforçou a importância da autorregulação e da concorrência como instrumentos de proteção ao mercado.

“Num regime de monopólio, é fácil. Sem concorrência, você vai colocar um produto pior mesmo. A concorrência é a melhor solução para o mercado, seja para competição entre o ilegal e o legal, seja para que o consumidor que percebe, sabe qual é o melhor jogo”, afirmou.

Daniel defendeu que a indústria assuma um papel ativo na regulação. “Melhor que o mercado tome a iniciativa de autorregulamento e comunique o governo: ‘Olha aqui a minha plataforma de controle, reconhecimento facial, limite de jogo por matrícula.'” E acrescentou: “O jogo ilegal continuará existindo. Como resolver isso? Com a concorrência. Os sites legais têm que atrair os apostadores”, falou.

O psiquiatra Marcelo Ribeiro, responsável por ambulatório especializado da Unifesp, trouxe uma visão clínica sobre o comportamento de risco.

“Existe uma ciência por trás não só nos jogos de azar, mas no mercado tecnológico para influenciar o nosso comportamento. A dependência da tecnologia é algo relevante, assim como a dependência das compras. As pessoas ficam vidradas nas lojas online, colocando produtos no carrinho e nesse momento já temos liberação de dopamina e consequentemente, sensação de prazer. Isso utiliza o mesmo mecanismo dos jogos de azar e da tecnologia e acaba sendo uma roda infinita”, explicou.

Filipe Rodrigues, fundador da Associação Jogo Positivo, apresentou os dados de uma pesquisa que abordou a percepção do brasileiro sobre o jogo e seu papel como entretenimento. Um dos dados destacados apontou que a população ainda não compreende a atividade como lazer.

“O brasileiro médio não compreende, na sua plenitude, que jogo é entretenimento. Essa informação é extremamente valiosa, principalmente para os operadores, na hora de criar suas campanhas de comunicação.” Ele defendeu que a comunicação institucional também deve colaborar nesse processo. “A SPA, Secretaria de Prêmios e Apostas no Brasil, bem como outros reguladores, precisa também, na sua estratégia, auxiliar seu público-alvo a compreender essa questão do jogo como entretenimento”, explicou.

Jennifer Shatley, Executiva na Responsible Online Gaming Alliance (ROGA), entidade que representa as principais casas de apostas dos Estados Unidos, alertou para a necessidade de adequação cultural das campanhas de conscientização.

“Eu fiz um trabalho por vários anos no Japão, enquanto eles estavam procurando legalizar o jogo no país. Nós todos sabíamos que era importante começar a falar com a população japonesa sobre o jogo responsável antes que os cassinos vencessem no país. Mas quando fizemos pesquisa, descobrimos que o conceito em si mesmo não fazia sentido dentro da cultura”, falou.

No painel, que contou com a mediação da pesquisadora e PhD em inovação, Maureen Flores, Jennifer contou que a associação dispôs de uma verba de U$ 20 milhões para realizar pesquisas nos EUA e contou a importância desse investimento.

“Nós queremos criar as melhores práticas e garantir que todas elas sejam baseadas em evidências. E eu não posso destacar o quão importante isso é. Porque se vamos gastar tempo, recursos e dinheiro nessas práticas, então devemos garantir que elas sejam práticas efetivas. Nós vimos o espaço do jogo responsável, às vezes coisas que soam como boas ideias de perspectivas políticas. Uma vez que elas sejam implementadas, elas podem ter nenhum efeito, ou eles podem ter o mesmo efeito oposto ao que nós queríamos. Porque já aconteceu de nós criarmos algumas iniciativas, alguns programas que a gente acharia que ia ter o resultado esperado e o resultado foi justamente o oposto do que a gente estava esperando. É por isso que a gente foca nessas evidências para aumentar o nível dessas iniciativas para tornar o jogo mais responsável”, disse.

Ela destacou que o Brasil precisa adaptar as mensagens à realidade local. “Temos que adaptar à nossa cultura. Até a idade pode ter uma diferença. A forma como você fala com uma pessoa de 25 anos não é a mesma forma que você fala com uma pessoa de 50 anos”, afirmou.

Jennifer também frisou que tecnologia e intervenção humana devem caminhar juntas.

“A tecnologia pode identificar os riscos, mas uma pessoa precisa desenvolver como você está sendo engajado com essa pessoa. Quais as mensagens que você vai falar com eles para tentar motivar essa mudança de comportamento? A tecnologia identifica o risco, mas nós temos que saber quais são os gatilhos que vão nos identificar que uma pessoa está tendo um problema ou que pode ter algum comportamento arriscado”, concluiu.